/// Kolumne /// – Der ehemalige kommunistische Arbeiterführer Ernst Johannes Fritz Thälmann wurde in der DDR zum leuchtenden Vorbild, zum „Führer seiner Klasse“ und zum Sonny-Boy der FDJ, bei der er voller Inbrunst mit dem Namen „Teddy“ stilisiert wurde. Thälmann wurde zur „Kultfigur der DDR“ – und auch zur Vorbildfigur der Bildungspolitik. Bis heute wirkt der Thälmann-Kult nach, wenn sich etwa eine Bürgerinitiative in Prenzlauer Berg mit der Bezeichnung „Teddyzweinull“ schmückt. Der Thälmann Kult war Teil der staats- und erziehungspolitischen Regie der DDR. Bis heute entfaltet er seine tiefe Wirkung in vielen Biographien, die sich im konkreten Denken – bei der Entscheidung zwischen „Wahrheit und politischen Kompromiss“- immer erst nach ihrem „Klassenauftrag“ selbst befragen müssen.

Ein Kult im Politik-Design von 1948

Und es war ein richtig ausgewachsener Kult, mit einer historischen Legende, die erst nach dem Tod Thälmanns entwickelt wurde. Heute würden wir dazu Marken-Design und Brand-Marketing sagen. Aber es war noch mehr, weil der kulturelle Kern der DDR um die Thälmann-Legende herum entfaltet wurde. Selbstverständnis und ideologische Begründung des „Bildungsauftrages“ fußten auf der Thälmann-Legende.

Es begann 1948 in der „Sowjetisch besetzten Zone (SBZ)“, als die „Pionierorganisation Ernst Thälmann“ gegründet wurde. Die 1952 auch in der DDR offiziell den Namen verliehen bekam. Fortan wurden Pioniere der älteren Jahrgänge (Alter ab etwa 10-14 Jahre) „Thälmann-Pioniere“ genannt.

Arbeitskollektive, Schulen, Straßen, Plätze, Orte bzw. Siedlungen und Betriebe in der DDR wurden nach Ernst Thälmann benannt. VEB SKET, „Schwermaschinenbaukombinat Ernst Thälmann“ oder die Offiziershochschule der Landstreitkräfte der NVA, trugen ebenfalls Thälmanns Namen. Am 30. November 1949 wurde der Berliner Wilhelmplatz feierlich in Thälmannplatz umbenannt, nebst angrenzender U-Bahn-Station. Es wurden in der DDR noch viele Straßen und Plätze nach Ernst Thälmann benannt. Und es wurden über 331 Thälmann-Denkmäler und Gedenkstätten gebaut.

Die GST-Marineschule „August Lütgens“ Greifswald-Wieck benannte drei Schiffe nach Ernst-Thälmann, zuerst mit einer Segelyacht mit 150 m² Segelfläche. Nach Außerdienststellung folgte die nächste Benennung. Bis zur letzten MSS „Ernst Thälmann“, die von 1977 bis 1989 als Schulschiff fuhr – und 1990 nach Dänemark verkauft wurde.

Thälmann – von der Antarktis bis in die Mongolei

Nach Thälmann wurden auch international Ortschaften benannt: ein russlanddeutsches Dorf in Tadschikistan, eine ehemals jüdische Kolchose in Birobidschan und „Telmanowe“ eine städtische ukrainische Siedlung.

Die Lutherstadt Eisleben im Landkreis Mansfeld-Südharz hat eine ab 1951 errichtete Ernst-Thälmann-Siedlung. An der Oder im Hochwassergebiet liegt die Ernst-Thälmann-Siedlung in der Ziltendorfer Niederung, heute Ortsteil der Gemeinde Ziltendorf im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg.

Dazu gibt es noch „Telman“, Ortschaft und ein Haltepunkt am russischen Abschnitt der Transmongolischen Eisenbahn. Der weltweit kälteste Erinnerungsort dürften die Thälmannberge in der Antarktis sein.

Das letzte große Städtebauvorhaben der DDR in den 1980er Jahren, der Ernst-Thälmann-Park im Prenzlauer Berg, wurde schließlich mit einem großen Ernst-Thälmann-Denkmal des sowjetischen Bildhauers Lew Kerbel vollendet. Es ist heute der Ort der „wärmsten Erinnerung“ an Thälmann.

Das westlichste Ernst-Thälmann-Denkmal in der Karibik

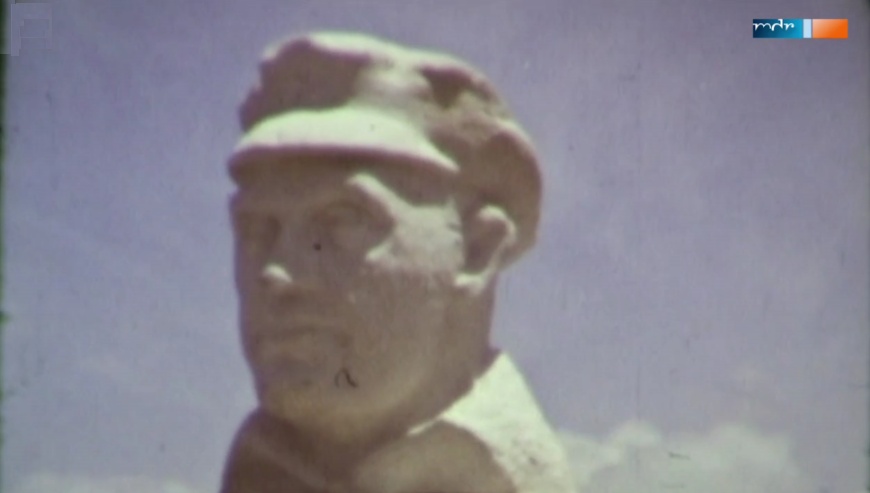

Kurz nach dem Tod von Walter Ulbricht wollte der kubanische Staatspräsident endlich die Beziehungen zwischen dem „maoistisch geprägten Sozialismus in Kuba“ und dem leninistisch geprägten Sozialismus der DDR verbessern. Am 19. Juni 1972 überreichte der kubanische Staatspräsident Fidel Castro anlässlich eines Staatsbesuches in der DDR Erich Honecker eine Landkarte, in welcher die Cayo Ernest Thaelmann („Ernst-Thälmann-Insel“) und der Playa RDA („DDR-Strand“) verzeichnet wurden. Diese Umbenennung eines Teils der Inselkette Cayos Blancos del Sur („Weiße Inseln des Südens“) in der Karibik wurde offiziell im kubanischen Präsidentenerlass 3676/72 festgehalten. Noch im Sommer 1972 wurde eine vier Meter hohe Ernst-Thälmann-Büste am Strand aufgestellt. Seitdem gibt es unweit der kubanischen Schweinebucht ein Stück DDR, das später auch von Witzbolden als 17. Bundesland der Bundesrepublik Deutschland bezeichnet wurde.

Der mdr hat die Szene der Einweihung für die Nachwelt in der Mediathek festgehalten (MDR-Mediathek: 40 Jahre Thälmann-Insel).

„Majestätisch sollte Thälmann auf die Brandung hinausblicken – doch bei der Konstruktion hatte man den Standort bedauerlicherweise ein wenig zu nah am Wasser gewählt, so Frank Schöbel 2007 im Interview mit dem MDR: „Ich sehe noch heute, wie Ernst Thälmann da auf dieser wunderschönen Insel steht, und er kriegt immer volle Kante Wasser ins Gesicht“( SPIEGEL 19.6.2012).

Die ideologische Inszenierung der Thälmann-Legende

Bereits 1948 brachte Willi Bredel im Parteiauftrag nachträgliche Korrekturen im Lebenslauf von Ernst Thälmann in Umlauf, die erst nach der Wende durch den Historiker Hermann Weber als Fälschungen offenbart wurden.

Egon Grübel, unter Pseudonym Thilo Gabelmann Verfasser des Buchs „Thälmann ist niemals gefallen? Eine Legende stirbt“, beschäftigte sich mit dem „Brief an einen Kerkergenossen“, der erstmals Oktober 1950 im „Neuen Deutschland“, danach in diversen Büchern und Broschüren erschien (bis 1994 auch bei der Thälmanngedenkstätte in Hamburg).

Der „Brief an einen Kerkergenossen“ war in der DDR ein wichtiges Dokument und Instrument zur politischen Jugenderziehung.

Tatsächlich war der Brief aber eine durch Streichungen und sprachliche Korrekturen bewirkte Fälschung, die Walter Ulbricht im Interesse der „Legende“ vom allzeit siegesgewissen, gütigen und weisen KPD-Führer einleitete, und die diverse Parteihistoriker weiter vollendeten.

Einer dieser Historiker war Lothar Berthold. Er fälschte auch die Thälmann-„Briefe aus dem Gefängnis“, wobei er vorsichtshalber die im Parteiarchiv lagernden Originale sperren ließ.

Erst nach der Wende 1989 wendeten sich kritische Historiker einer Aufarbeitung der Geschichte neu zu und räumten auch mit dem Thälmann-Mythos in der DDR auf.

Historikerin Annette Leo konstatierte zwei Arten von Thälmann-Kult in der DDR: den offiziellen, staatstragenden, der der Rechtfertigung der KPD-Politik vor 1933 diente und dann zum „Herzstück der Legitimation der SED“ wurde. Und einen in der Parteibasis entstandenen, der den Proletarier gebliebenen Parteichef als „Projektionsfläche für untergründige, stille und beinahe rebellische Hoffnungen auf eine Alternative zum Sozialismus in der DDR“ stilisierte. Beide standen in Wechselwirkung, und prägten wohl drei Generationen, die in der DDR groß geworden sind.

Die historische Forschung zu Ernst Thälmann ist durch die zum Kult ausgeuferte Thälmann-Propaganda in der DRR erschwert worden.

Der 1954 von der SED-Parteispitze „befohlene“ DEFA-Film „Ernst Thälmann – Sohn seiner Klasse“ wurde schon in der DDR kurz nach der Erstaufführung kritisiert. Der Altkommunist Erich Wollenberg (1892-1973) verfaßte eine reißende Polemik und räumte dabei mit den ärgsten im Film enthaltenen „heroischen“ Lügen auf.

Zum zweiten Thälmann-Film „Ernst Thälmann – Führer seiner Klasse“ verfaßte Detlef Kannapin, Mitarbeiter der DEFA-Stiftung Berlin, eine abgeschwächte Kritik, die die Aussagen von Wollenberg aber bestätigte.

Das Denkmal im Thälmannpark soll kommentiert werden

Das Ernst-Thälmann-Denkmal an der Greifswalder Straße im Prenzlauer Berg wurde in den Jahren 1981–1986 vom sowjetischen Bildhauer Lew Kerbel geschaffen. Es sollte zur 750 Jahr Feier Berlins im Jahr 1987 fertig gestellt werden. Und es sollte „das Größte“ der über 331 Thälmann-Denkmäler werden.

Der Historiker Martin Schönfeld befaßte sich mit den vielen Thälmann-Denkmälern in der DDR und stellte dazu fest: „Sie entfernten sich immer mehr vom menschlichen Vorbild hin zur „Kombination von spätstalinistischem Byzantinismus und modernistischer Symbolhaftigkeit.“

Die Plastik von Lew Kerbel ist ein Beispiel für den „letzten Typus der im Laufe der 40-jährigen Geschichte sehr unterschiedlichen Thälmann-Darstellungen in der Kunst der DDR“.

Schönfeld offenbarte auch aufschlussreiche mitgeteilte Details über Rangeleien um die Gestaltung des Thälmann-Denkmals in Prenzlauer Berg:

„Das Kitschigste wurde nur mit Mühe verhütet“. – „So war zur Integrierung des Thälmann-Monuments in die neue Parklandschaft des ehemaligen Gaswerkstandortes u.a ein Aussichtsturm geplant, um Thälmann direkt ins Auge blicken zu können“.

Auch eine Denkmalsinstallation auf einer rotierenden Drehscheibe war erwogen worden, dazu die Konfrontration mit automatischen Winkelementen, die Ernst Thälmann grüßen sollten.

Statt Abriss und Beseitigung: Erhalt und Kommentierung

Auf Initative von Daniela Billig, Fraktionssprecherin in der BVV von Bündnis 90/Grüne, wurde im August zu 16. BVV-Tagung am 28.8.2013 der Antrag eingebracht und einstimmig verabschiedet:

„Das Bezirksamt wird ersucht, eine Kommentierung neben der Ernst Thälmann-Plastik an der Greifswalder Straße anzubringen, die die Geschichte des Dargestellten und des Denkmals historisch kritisch aufarbeitet, kommentiert und anschaulich macht. Der Text soll von qualifizierter und sachverständiger Seite, beispielsweise einer Historikerin oder einem Historiker, verfasst werden. Die Gedenktafelkommission ist in den Prozess einzubeziehen.“

Inzwischen ist viel Zeit vergangen. Eine Kommission „Kunst im öffentlichen Raum Pankow“ hat sich in Pankow mit dem Thema befasst. Wie in Pankow in Kulturfragen üblich, wurde ohne öffentliche Anhörung im kleinen Zirkel vom Kulturamt berufener Personen beraten. Immerhin stellte das Bezirksamt in einer Mitteilung an die Bezirksverordneten nun fest:

„Auf Empfehlung dieser Kommission wird ein Prozess der inhaltlichen Annäherung und öffentlichen Auseinandersetzung angestrebt, der mit einem Workshop im Jahre 2017 beginnen soll.“ – „Es ist geplant, im Anschluss an den Workshop und auf dessen Ergebnis aufbauend einen zweistufigen offenen Kunstwettbewerb auszuloben.“

Im weltoffenen Pankow darf man nun eine weltweite Einladung von Künstlern – zwischen der Mongolei, Kuba, der Antarktis und Pankow – erhoffen.